(既読者の方は、冒頭の追加部分だけ、お読みください)

* 「発明塾で書き上げる発明提案書は、何枚程度ですか?」という質問を、何名かの読者の方から、賜りました。発明にもよりますが、(楠浦分含め)過去実績を確認すると、日本語 A4 で 15-25枚、英語 A4 で 10-15枚、でした。

● 「先読み発明」における発明提案書は「設計図/設計仕様書」

既に繰り返しお話をしていますが、

「期日までに、質の高い発明提案書を、必要なだけ出す」

作業を発明塾で6年も継続できたのは、

「”先読み発明”についての発明提案書は、モノづくりに先立つ”設計図”である」

ことを、僕はもちろんですが(元々設計者ですので)、塾生がよく理解してくれていたから、です。

結果として

「設計の仕事に就きたい」

という塾生が出るまでになりました。

「”設計”は究極の”人任せ”の仕事」~発明塾京都第216開催報告

以下に紹介する発明も、「先読み発明」です。

● 「先読み」か否か、で「発明提案書の書き方」は、根本的に異なる

つまり、

「発明提案書の書き方」

は、

「その発明が、先読みか否か」

で、

「根本的に異なる」

ということです。

実験結果を、いかに巧妙に権利化するか、という話は、

e発明塾「発明提案書のための発明の把握法」

に、詳しく記載があります。進歩性を意識して、課題-解決-効果を見直す、という、ある種

「古典的」(必ず身につけておくべき)

手法です。

また、ある発明や先行例にもとづいて、「先読み」発明を創出する手法については、

e発明塾「強い特許のつくり方」

の、後半で取りあげています。コア技術にもとづいて、先読み発明を創出する場合は、

e発明塾「課題解決思考(1)」

の手法をを、利用ください。

いずれにせよ、発明がなければ、発明提案どころの話ではありません。

● しかし、「発明提案書」の中で「発明は育つ」

しかしながら、

「発明は、発明提案書を書く中で育つ」

ことも事実です。

「発明は発明の連続」

であり、終わることがないからです。ここで触れた通りです。

「課題を深堀りする」

「捉え方を変える」

といった、よく言われる話だけでなく、

「構成要素を特定すると、これまでにない”いい感じ”の先行例が見つかる」

からです。弊社主催の「企業内発明塾」参加者の方は、皆さん経験済みだと思います。

「発明を育て、提案書を仕上げる」過程についての詳しい考え方、具体的な手法、および、テンプレート/フォーマット一式は、

e発明塾「発明提案書のための発明の把握法」

に記載があります。発明が提案書を書きながら育っていく、という点は、「先読み発明」でも「実験結果から発明を見出す」場合でも、変わりありません。

==以下、160731以前の内容

以前、エッジ特許の一つとして、

「ヨーグルトが付着しない、ヨーグルト容器の蓋の技術」

についての特許を取り上げました。

ここで取り上げたのは、

「表面微細凹凸を利用した、撥水性付与」

の技術です。発明塾でも度々、フラクタルやナノ構造の持つ、不思議な効果について言及してきました。

しかし、

「表面微細凹凸」

にも、欠点、つまり、課題があります。

「壊れやすい」

は、その一つでしょう。

今回は、過去発明、および、発明討議の紹介を兼ねて、

「耐久性のある微細凹凸表面を、どのようにして実現するか」

について、考えてみましょう。ここで、

「微細表面凹凸 と 耐久性」

が、

「トレードオフ」

であることに注意してください。

あらかじめ技術課題を、トレードオフとして定義できていると、議論が非常に進めやすくなります。

ここに書かれた内容、および考え方を参考に、ぜひ、よりよい発明を生み出してください。

● 微細凹凸を維持する方法は、大きく二つありそう

当時、各自が発明を生み出すために、議論を整理した「マップ」の一例(一部)を、以下に掲載します。

当時の討議資料から抜粋

最近は、みなマップを「飛ばして」議論を行う傾向にありますが、討議の「あるフェーズ」においては、依然として威力を発揮するツールだと思います。

当時既に、楠浦が「時間軸を用いて、撥水性を制御する」というコンセプトの発明を創出していましたので、塾生さんの多くは、

「空間的」

な手法に注目していたようです。アイデアの方向性は、ここで大きく2つに分かれていました。

「凹凸が削れても、次の新しい凹凸が出てくる」(浸食型)

「次々と、新しい凹凸が成長する」(成長型)

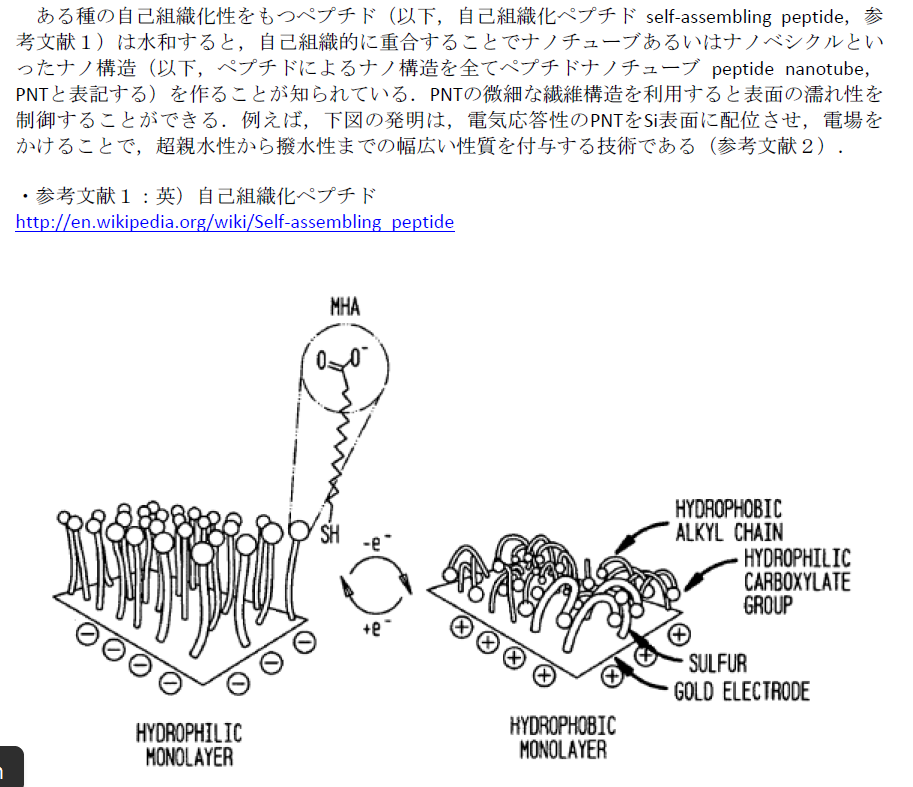

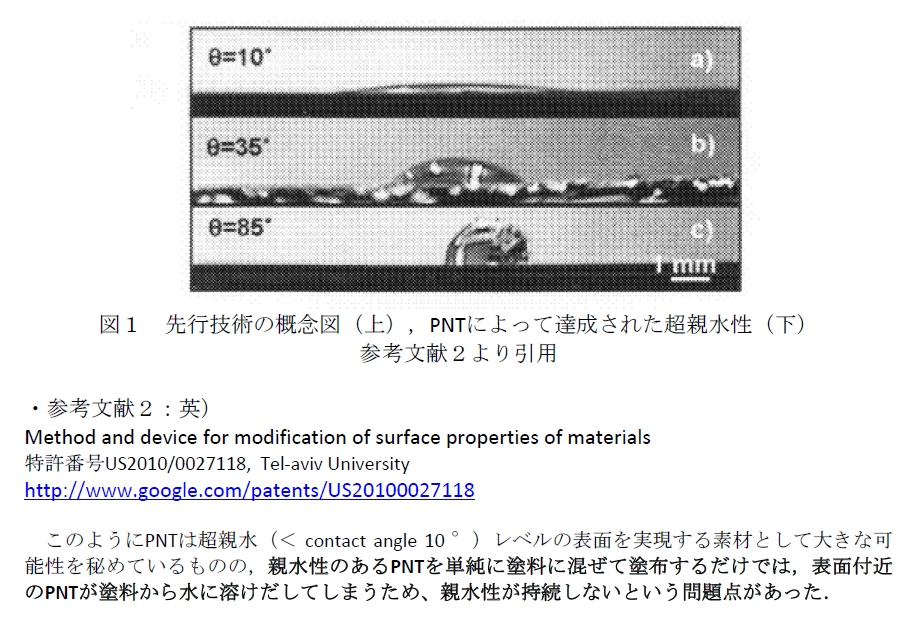

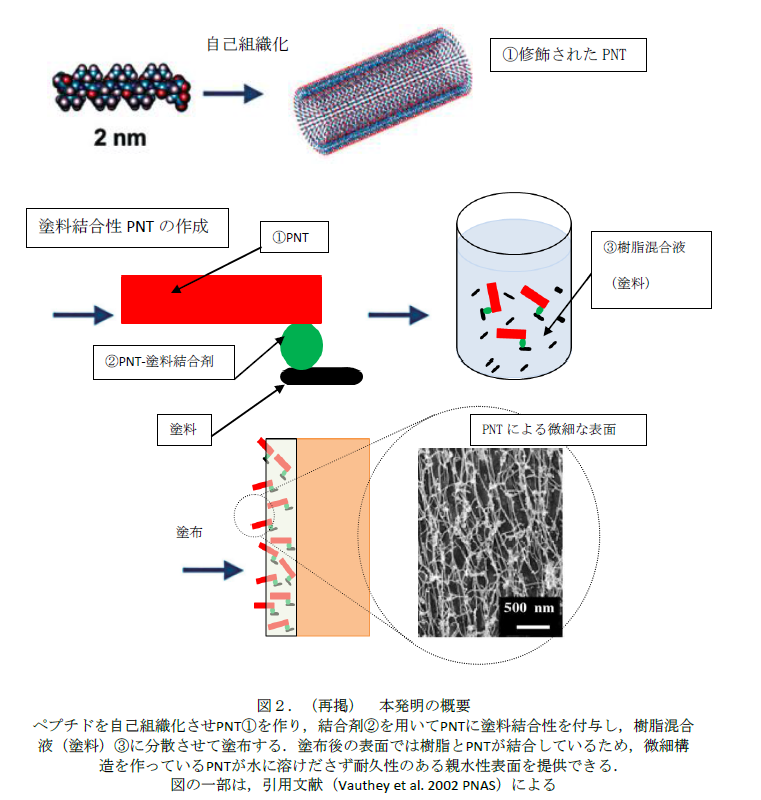

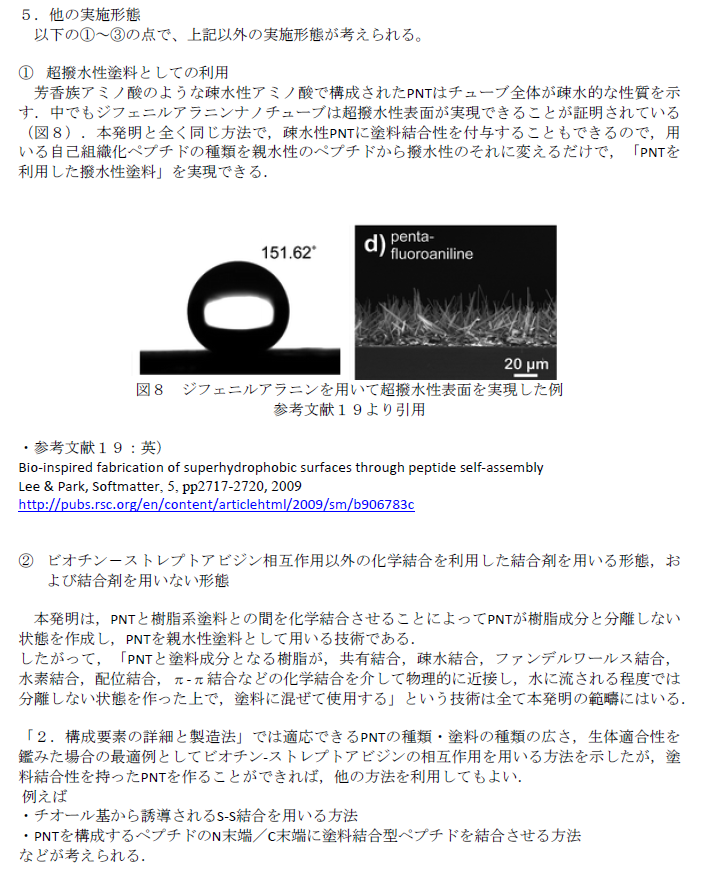

「ペプチドナノチューブを用いた、親水・疎水表面」

の発明です。僕の中では

「適当なナノ材料を、混ぜればいいだけなんじゃないの?」

という安易(?)な発想もあったのですが、

「一部のナノ材料は高価」

「そもそもその程度のアイデアは、掃いて捨てるほどある」

わけで、実現するのは、そう簡単ではありません。

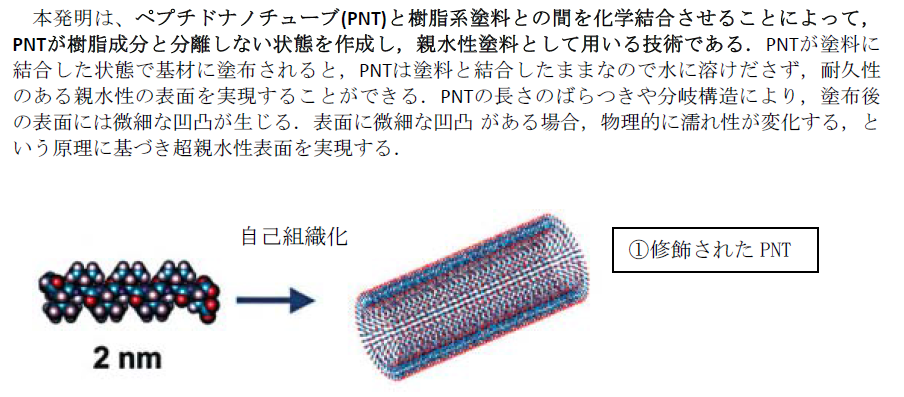

今回紹介する発明は、

「ペプチドナノチューブを混ぜる」

という、それだけでも十分新しさがありそうなアイデアについて、もう一歩突っ込んで

「なぜ、この程度のアイデアが、実現されていないのか」

を考える、つまり、

「課題の深掘り」

を行った結果、生まれたものです。

「過去発明の例」

「発明提案書の例」

「課題の深掘りの例」

「ある発明から別の発明へ(特に 制約思考 の一つ Not A 思考)、の例」

など、いくつかの例を兼ねています。

以下、発明塾式

「発明提案」

の基本的な作法の復習も兼ね、順を追って発明を見ていきましょう。

● 「課題の定義」を明確にする

発明、および、発明提案の作成において、もっとも重要なことが「課題の定義」です。

今回の発明では、以下のようになっています。

前段で触れたように、

「混ぜるぐらいは誰でも考えるはず、では、なぜそれをやってないのか」

まで、

「一段深く掘り下げ、課題設定」

を行っています。

● 発明の要旨

今回設定した課題に対し、

「要するに、どうするのか」

を、簡潔に記載すると、以下のようになります。

「親水性」塗料を作るために、「親水性」の混ぜ物をするとどうなるか・・・という思考実験のあと、生まれたアイデアです。

「言われてみれば当たり前」

を、どう定義するか、が発明、および発明提案の勘所です。

● 図の重要性

提案書に求められることとして、

「一目で、イメージが掴める」

があります。

ベストかどうかはさておき、当時、塾生さんが頑張った結果、以下の図に落ち着きました。

図の下の説明書きも、意外に重要です。

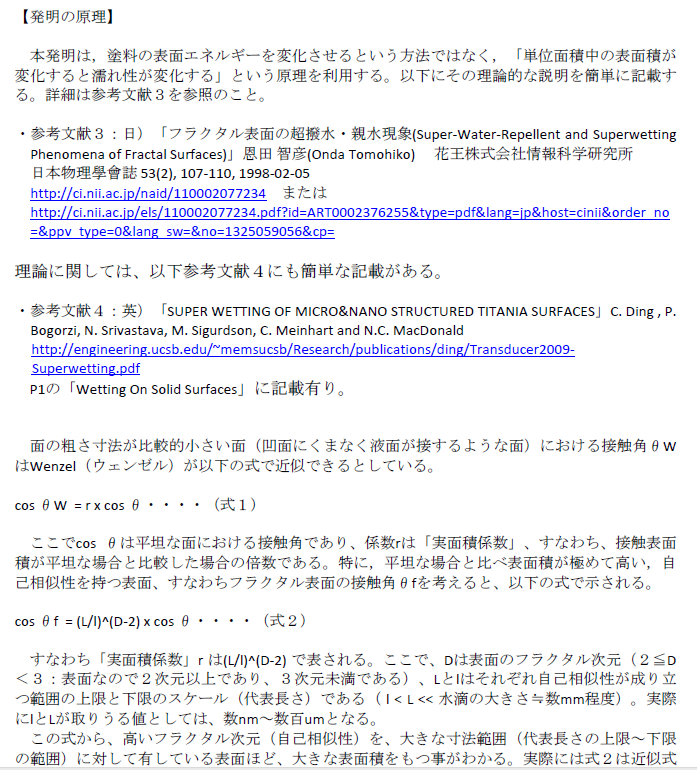

● 原理を押さえる

なぜ、解決できるのか、実験データだけでなく、「原理」つまりサイエンスの部分も、しっかり記載しておきます。

論文ではありませんので、何でもかんでも詳しく書く必要はありません。

「どこまで書くか」、レビュアーの前提知識も睨みながら、書いていきます。

「レビュアーがこの発明を採択したいと思うために、必要十分な情報は何か」

と問い、書き進めます。

今回の発明は、表面積の増大による効果を狙ったものですので、Wenzelの理論について説明しています。

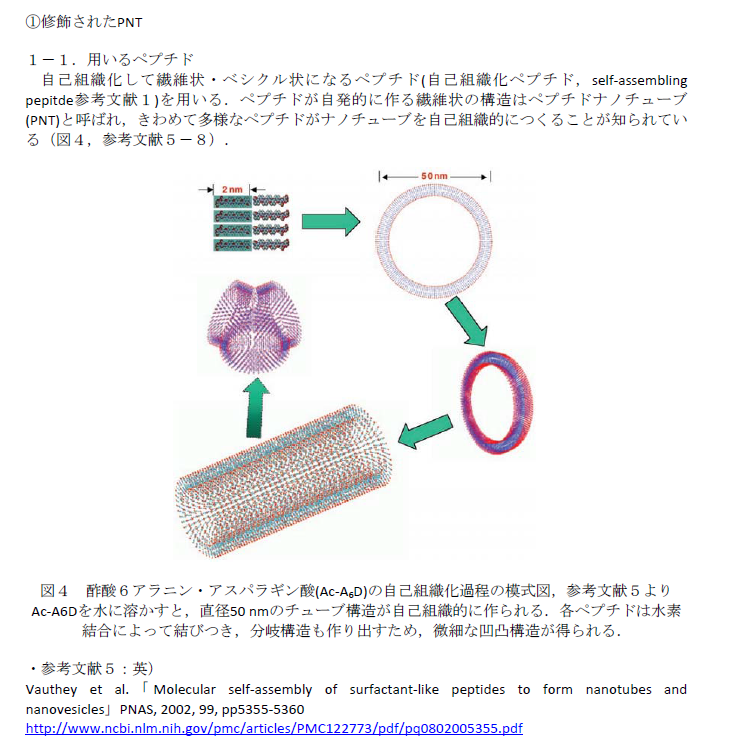

● 発明を構成する要素/それをどう作成するか

発明を構成する要素を、1つ1つ定義し、説明していきます。

まだあまり知られていないと思われるものについては、製造法も記載しておくのがよいでしょう。

「実際、どうやるの?」

という疑問が、レビュアーの頭の中に湧いてくるからです。

今回は、比較的新しい技術である「ペプチドナノチューブ」を用いますので、製造法や種類など、詳しく記載しています。

「ほんとに出来るの?」

「具体的にどうやるの?」

に、答えていきます。

ナノチューブを自己組織化により作成するので、「安価に作成出来る可能性が高い」ことは、一つの特徴でしょう。

そういう意味で、今回の発明において、「製造法」の説明は、重要でした。

また、この点を深掘りすると、更に新しい発明に発展する気がしました。

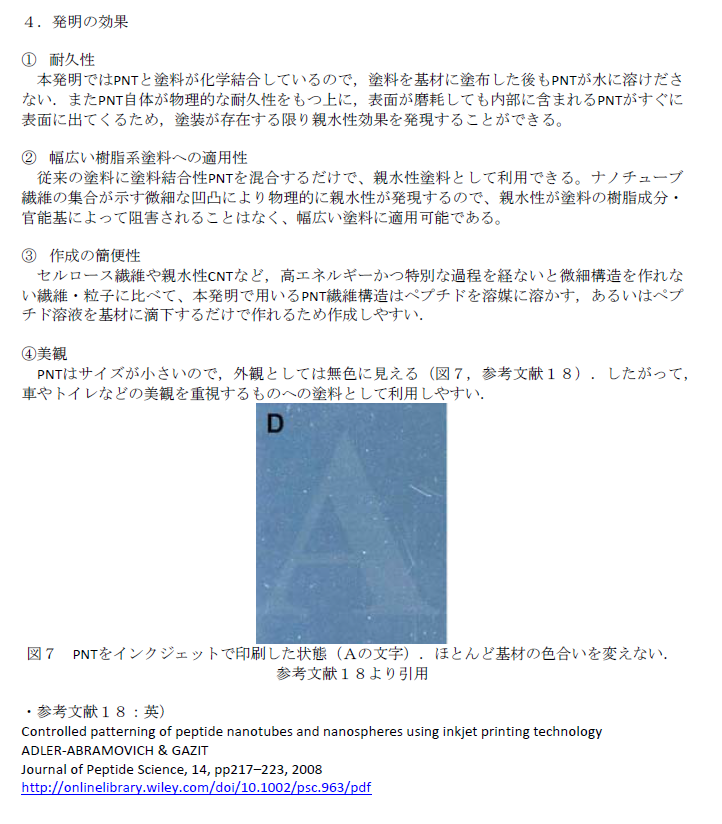

● 発明の効果/競合技術に対する優位性を示す

「単に混ぜるだけでは」のように、想定される従来技術に対する優位性を記載するとともに、他の親水性塗装がどのようなものか、具体的な例を挙げるか、少なくとも想定して、違いを明確にしておきます。

「(ナノ材料)作成の簡便性」も、挙がっていますね。

● 他にどのような用途/構成があり得るか

発明の本質を逸脱しない範囲で、

「他に、どのような用途があるか」

「どのような機能を付与できるか」

「構成の一部を、変更するとどうなるか」

などについても、記載しておきます。

今回は、撥水性塗装への転用なども、含めました。

要注意な点は、

「あくまでも、付け足しである」

ということです。用途や構成が変化すると、冒頭で定義した「課題」が変わる可能性がありますが、何でもかんでも含まれるように書こうとすると、

「結局、何が課題だったのか」

よくわからなくなります。

(そうなる人が、大勢います)

● 「課題」以前の話は「背景」として、まとめておく

繰り返しですが、「課題」をどう定義するか、は、発明/発明提案の本質です。

今回は、

「親水性塗料実現のために、ペプチドナノチューブを混ぜたいとみんな思うはずなんだけど、実は・・・」

というところから始めています。

したがって、

「親水性塗装には、そもそもこういう課題があって・・・」

という話は、

「背景」

として、まとめておきます。どちらも「課題」ですので厄介ですが、

「今回の発明が解決している、もっとも具体的な課題は何か」

が、発明提案における「課題」であり、それ以外は「背景」だと、考えておいてください。

正確には、

「今回の発明において、先行技術にない構成要素があります」

「その構成要素があることにより、はじめて解決できる課題は、XXXです」

のように考えるとよいでしょう。

自身の発明「固有」の「(解決している)課題」、と呼ぶこともできます。

「今回の発明が解決している、もっとも具体的な課題は何か」

が、発明提案における「課題」であり、それ以外は「背景」だと、考えておいてください。

正確には、

「今回の発明において、先行技術にない構成要素があります」

「その構成要素があることにより、はじめて解決できる課題は、XXXです」

のように考えるとよいでしょう。

自身の発明「固有」の「(解決している)課題」、と呼ぶこともできます。

● 参考文献を示す

外国企業への提案、または、外国出願を見据え、参考文献は英語を中心にするか、日英併記にしておきましょう。

リンクが「テンポラリー(一時的)」なものでないか、注意しましょう。

過去、IPDLで頑張って調べた特許のリンクを、大量に貼ってくれた塾生さんがいました。

残念ながら、すべて一時的なリンクであったため、結局全て、別のデータベースで調べ直し、リンクを貼り直してもらうことになりました。

パーマネント(永久)リンクが生成されない調査ツールは、使わないほうが賢明です。

そういうツールは、(自他の)知的生産性を著しく下げます。

言い方は悪いですが、

「組織の足を引っ張る」

と考えられますので、注意しましょう。

言い方は悪いですが、

「組織の足を引っ張る」

と考えられますので、注意しましょう。

● 「確信がもてる」までロジックを練る

提案書のコツは、

「言葉50-70%」(面積的な話です)

「図表30-50%」(面積的な話です)

を目安として、

「図表を”言葉”で説明し、説明した”言葉”を、再度図表にまとめていく」

ことです。

図表にすることで構造化が進むはずですが、図表にする時に「なんとなく」「ふわっと」になってしまい、ロジックが抜け落ちる危険性があります。

「図にして、再度言葉で説明する」を繰り返し、「ロジックがあり、見やすい、わかりやすい資料」にまとめていきます。

つまり

「図 ⇒ 文章 ⇒ 図 ・・・」

の繰り返しで、練り上げていきます。

これは「自分の頭を整理」し、「確信を持って提案を行う」ためです。

もちろん、その結果として、「周りの人にわかりやすい」という、大きな効果が得られます。

以上、過去発明を振り返り、また、発明提案書の書き方を復習しました。

提案書のコツは、

「言葉50-70%」(面積的な話です)

「図表30-50%」(面積的な話です)

を目安として、

「図表を”言葉”で説明し、説明した”言葉”を、再度図表にまとめていく」

ことです。

図表にすることで構造化が進むはずですが、図表にする時に「なんとなく」「ふわっと」になってしまい、ロジックが抜け落ちる危険性があります。

「図にして、再度言葉で説明する」を繰り返し、「ロジックがあり、見やすい、わかりやすい資料」にまとめていきます。

つまり

「図 ⇒ 文章 ⇒ 図 ・・・」

の繰り返しで、練り上げていきます。

これは「自分の頭を整理」し、「確信を持って提案を行う」ためです。

もちろん、その結果として、「周りの人にわかりやすい」という、大きな効果が得られます。

以上、過去発明を振り返り、また、発明提案書の書き方を復習しました。

なお、本稿記載の発明提案書は、京都大学大学院(当時) 菅野 茂夫 さん 作成のものです。

後進の育成と、よりよい発明創出のため、協力をお願いしたところ、快諾いただきました。

菅野さん、ありがとう。

楠浦 拝